林泉寺(米沢市)上杉家廟所

勝頼は上杉家に託した?

林泉寺で知ったのは、

武田勝頼の妹、菊姫が

上杉景勝の正室だった事、

そして、

勝頼が信長・家康に攻められ

天目山の戦いにおいて自刃、

大名家として武田家は滅亡するも

勝頼の弟である信清は、

その後、上杉家の重臣として

明治維新まで続いていたという事実です。

菊姫を嫁がせた頃の勝頼さんは、

長篠での大敗から数年が経ち、

じりじりと武田包囲網が狭まる中、

ほぼ手詰まり状態で、

武田家の存続が難しいことは、

認識していたのでしょう・・

「武田」の家名を残すことを、

上杉家に託したのかも知れませんね。

上杉家ゆかりの武将の墓

直江兼続と妻お船さんの墓参りの後は、

周囲の墓への参拝です。

絵地図で場所を確認。

上杉家家臣、

鐵孫左衛門泰忠の墓。

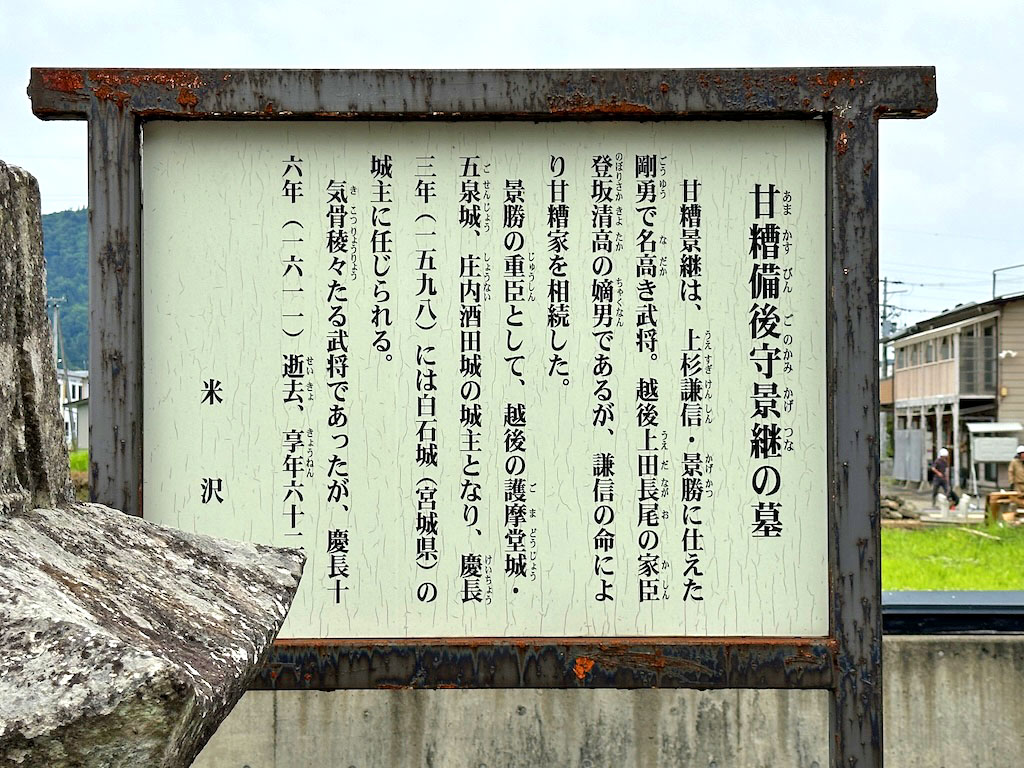

甘糟備後守景継の墓。

案内を抜粋すると以下になります。

「甘糟備後守景継の墓

甘糖景継は、上杉謙信・景勝に仕えた

剛勇で各高き武将。

越後上田長尾の家臣

登坂清高の嫡男であるが、

謙信の命により甘糟家を相続した。

景勝の重臣として、越後の護摩堂城・

五泉城、庄内酒田城の城主となり、

慶長三年(1589)には

白石城(宮城県)の城主に任じられる。」

侍大将 長尾権四郎家の墓。

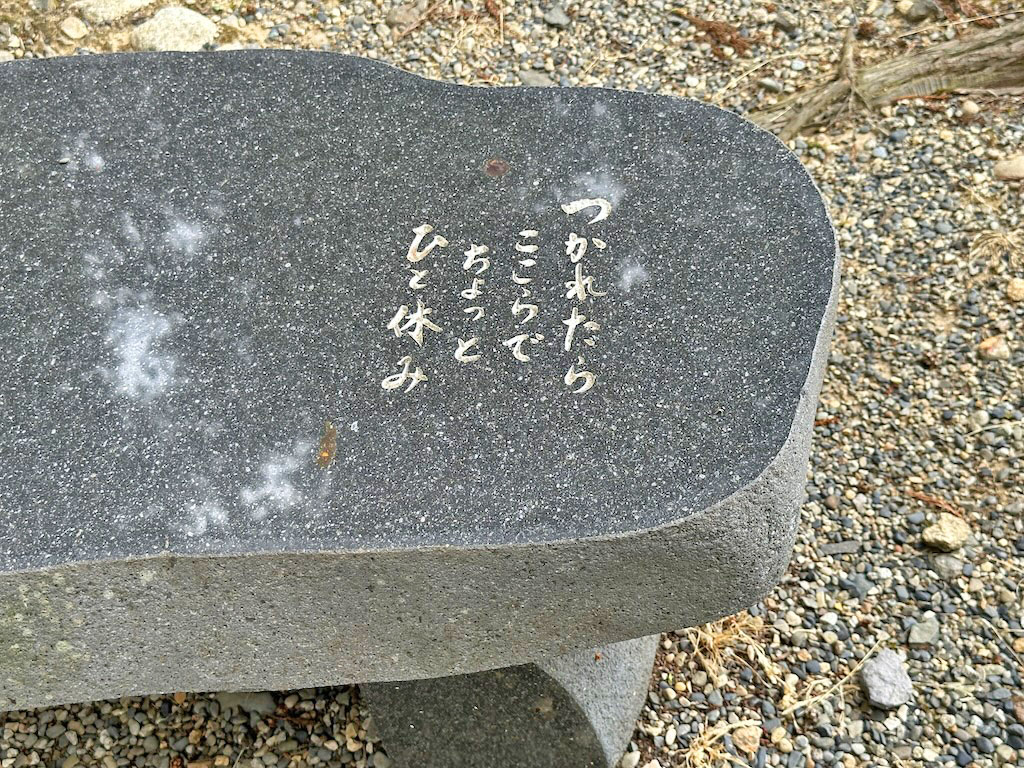

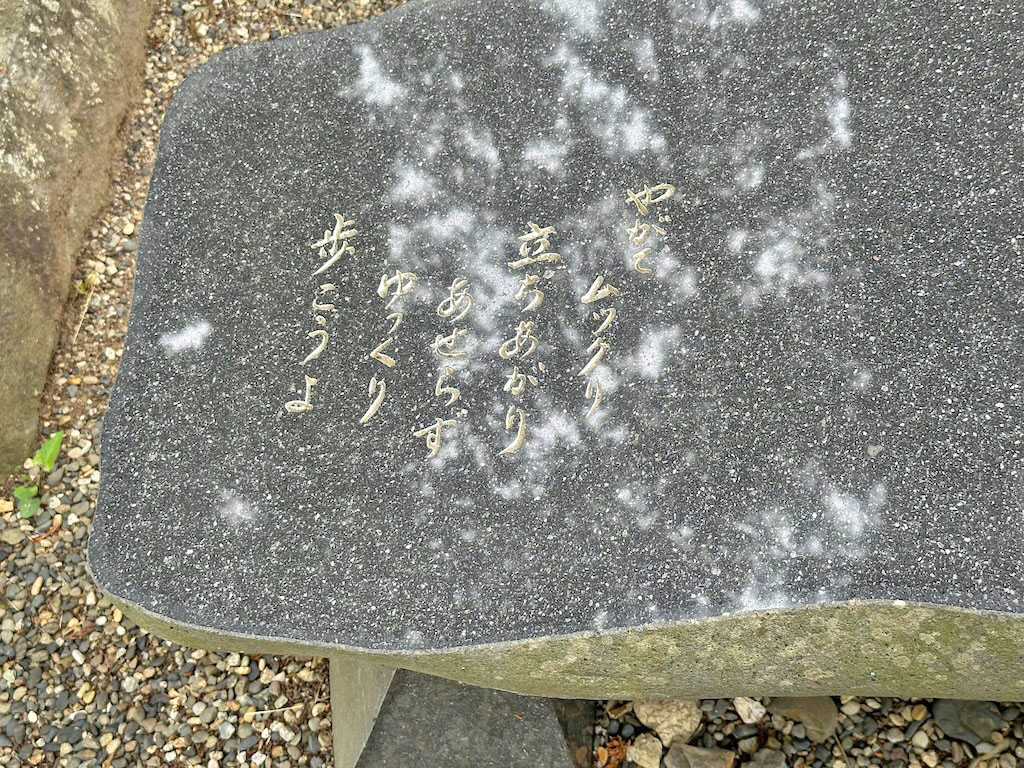

御影石のベンチ。

それぞれには、

ちょっとした一言が添えられ、

訪問者を癒してくれます。

「つかれたら

ここらで ちょっと

ひと休み」

「やがて

ムックリ 立ちあがり

あせらず ゆっくり 歩こうよ」

なんか、人生そのものを感じる

ほのぼのとしたお言葉に、

林泉寺さんのおおらかさを感じます。

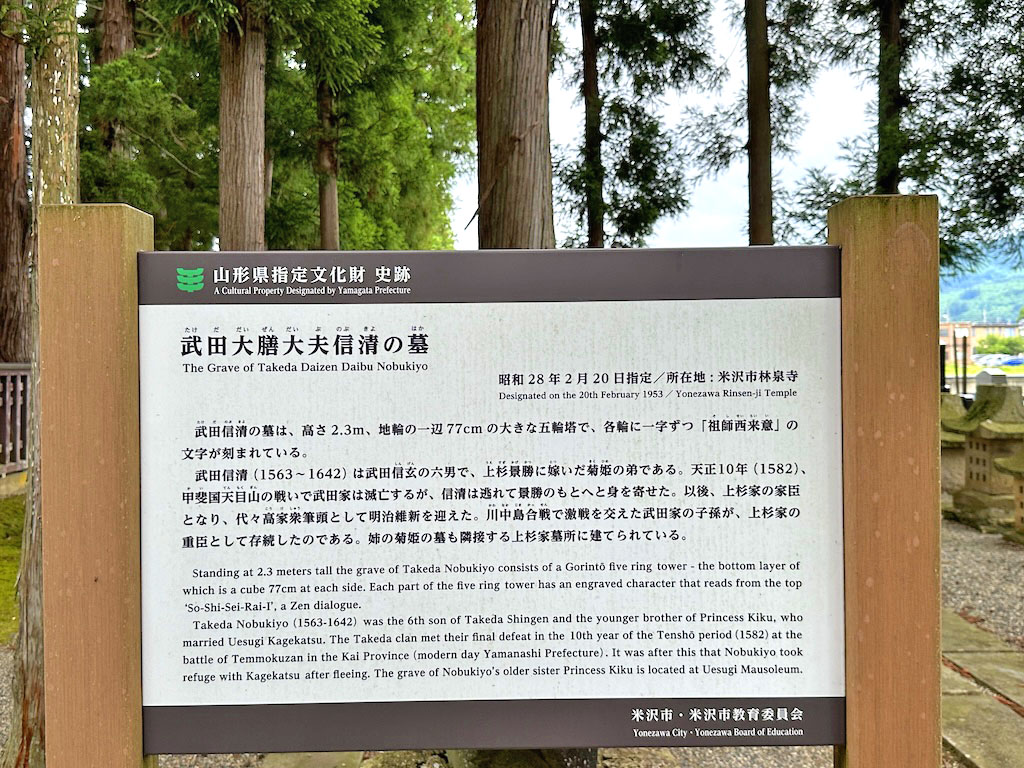

武田家の墓所。

一番奥に見える五輪塔が、

武田信玄の六男、

武田信清のお墓です。

案内を抜粋すると

以下になります。

「武田信清の墓は、高さ2.3m、

地輪の一辺77cmの大きな五輪塔で、

各輪に一字ずつ

「祖師西来意」の文字が刻まれている。

武田信清(1563~1642)は

武田信玄の六男で、

上杉景勝に嫁いだ菊姫の弟である。

天正10年(1582)、

甲斐国天目山の戦いで

武田家は滅亡するが、信清は逃れて

景勝のもとへと身を寄せた。

以後、上杉家の家臣となり、

代々高家衆筆頭として明治維新を迎えた。

川中島合戦で激戦を交えた

武田家の子孫が、

上杉家の重臣として存続したのである。」

今川義元亡き後、

家督を継いだ今川氏真が、

後年、徳川家康の家臣となり、

高家として明治維新まで存続したのと

同じパターンですね・・

昔、歌にもあったけど、

「あきらめないこと」

人生に於いて一番大事なのかな?

参拝。

上杉家の菩提寺に武田菱の家紋、

テンション上がるな〜!(笑)

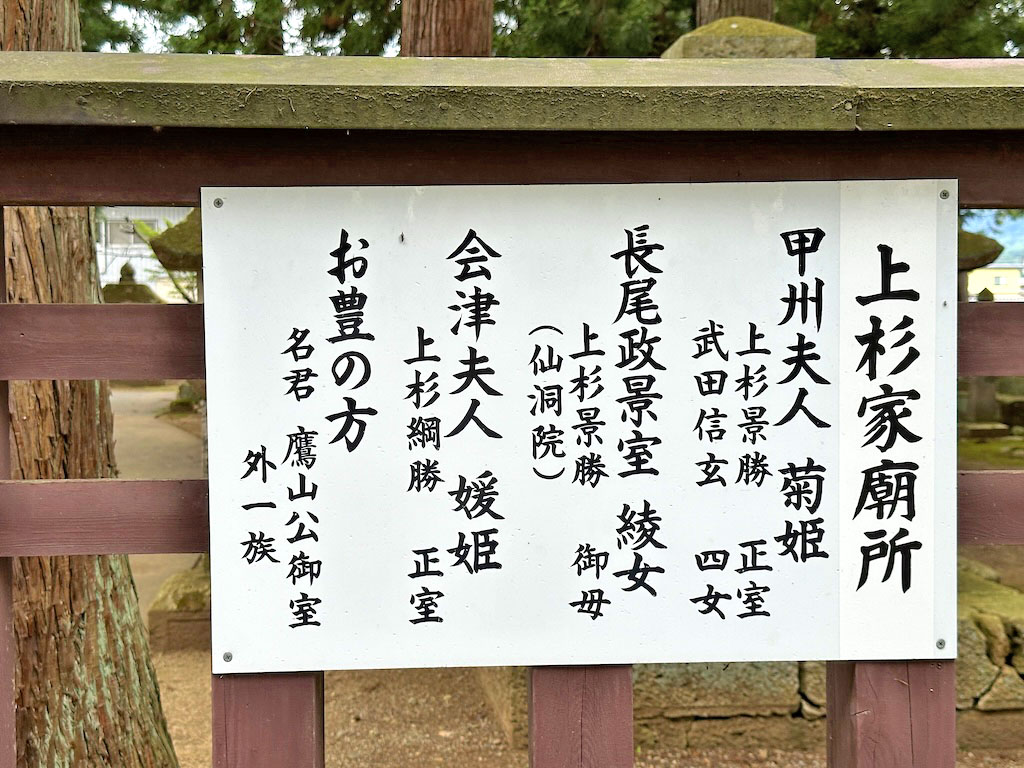

上杉家廟所

次に上杉家廟所へ。

ここは玉垣で囲われ、

やはり特別感があります。

入口。

主なお墓の紹介。

墓域へ。

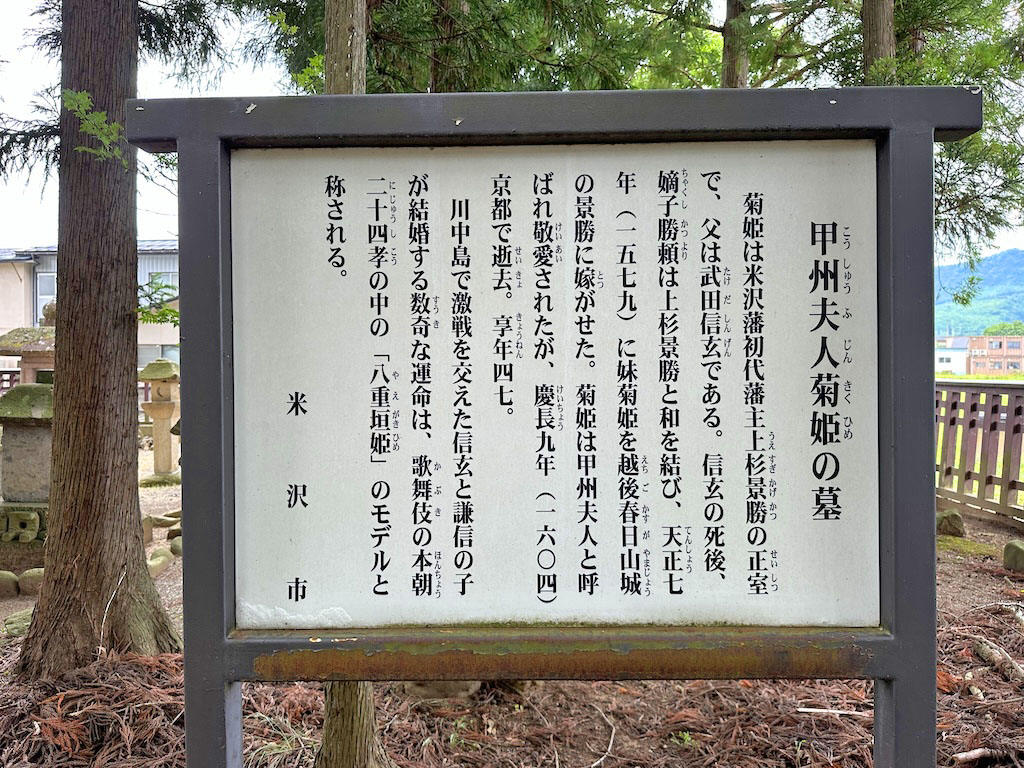

最初は「菊姫」のお墓へ。

参拝。

案内を書き出すと

以下になります。

「菊姫は米沢藩初代藩主

上杉景勝の正室で、

父は武田信玄である。

信玄の死後、

嫡子勝頼は上杉景勝と和を結び、

天正七年(1579)に妹菊姫を

越後春日山城の景勝に嫁がせた。

菊姫は甲州夫人と呼ばれ敬愛されたが、

慶長九年(1604)京都で選去。享年四七。

川中島で激戦を交えた

信玄と謙信の子が結婚する数奇な運命は、

歌舞伎の本朝二十四孝の中の

「八重垣姫」のモデルと称される。」

全く数奇な運命としか

言いようがありません・・

「林泉寺 中興開基

上杉謙信公 姉君

二代 景勝公 実母

綾御前 仙洞院」

これでようやく謙信と景勝の関係が

ちゃんと理解できました(笑)

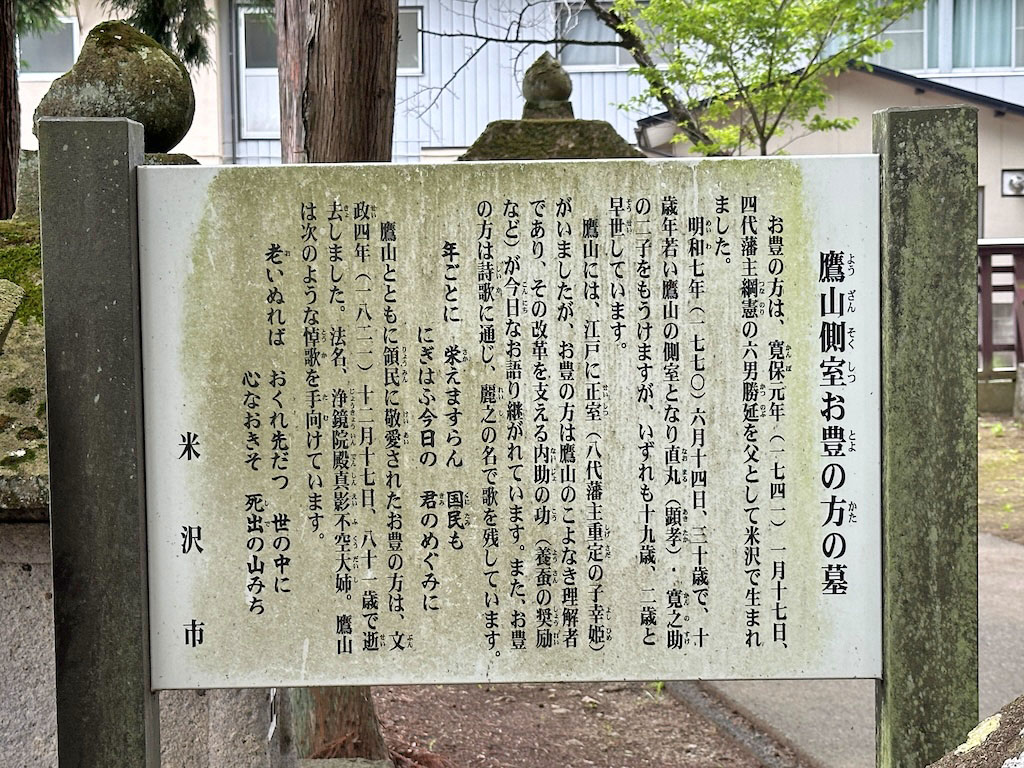

「鷹山公後室、

米織の垂範元祖

お豊の方」

以下案内の要約です。

「明和七年(1770)三十歳で

十歳歳若い鷹山の側室となり

直丸(顕孝)・寛之助をもうけるが、

いずれも十九歳、二歳と早世しています。

鷹山の改革を支え、

「年ごとに 栄えますらん 国民も

にぎはふ今日の 君のめぐみに」

このような詩を残しています。

領民に敬愛されたお豊の方は、

文政四年(1821)

八十一歳で逝去しました。」

鷹山公の心の支えであり、

「同志」だったのでしょう・・・

「四代綱勝公室、

老中保科正之の娘

会津夫人 媛姫」

三代将軍、家光さんの弟、

保科さんの縁戚となれば、

上杉家は安泰ですね!

「三代定勝公室

鍋島夫人 市姫」

佐賀藩主、鍋島勝茂の長女です。

戊辰戦争合同碑

上杉家廟所の向かいには、

戊辰戦争関連の慰霊碑があります。

「北越戦争忠士墓」

米沢藩士たちは、河井継之助率いる

長岡藩と一緒に新潟で、

戦っていたのですね・・

最後に参道の紫陽花と一緒に記念撮影。

これにて林泉寺での墓参は完了です。